この記事では、原画を描く上で必要となる基本知識をご紹介します!

- 絵本の原画について興味がある方

- 出版のルールを知ってみたい方

絵本原画は、画用紙いっぱいに描いてはいけません。印刷する際に端っこが切れてしまうからです。

また、「トンボ」や「塗り足し」といった基本ルールを知る必要があります。

以下に、正しく製本するための知識をご紹介します!

見開きページの描き方

絵本原画は 2ページ分を1見開きとして描きます。

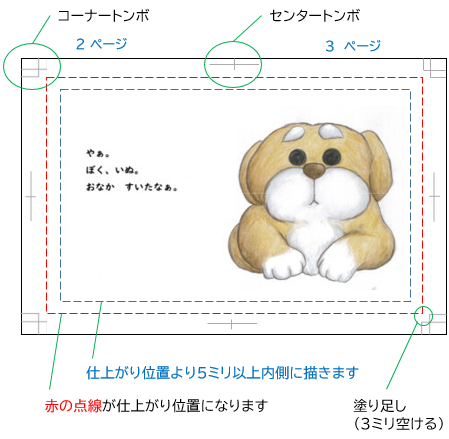

見開きのページは、以下の図のように「トンボ」という記号を薄く描いてから、中身を描いていきます。

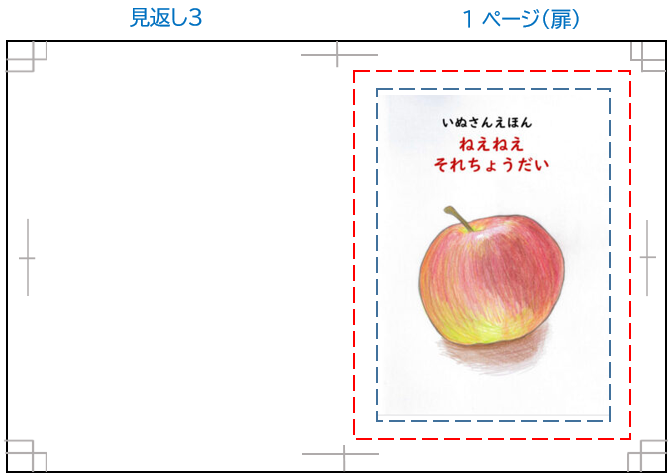

扉と奥付ページは、見開きの半分の大きさで記載します。

以下のようなイメージですね。

基本的に、原画は印刷する絵本と同じ大きさで描く必要があります。むしろ、少し大きめ(10〜20%拡大)にして描いてもよいそうです。

小さい原画の拡大印刷はしてもらえません(粗が目立つため)。

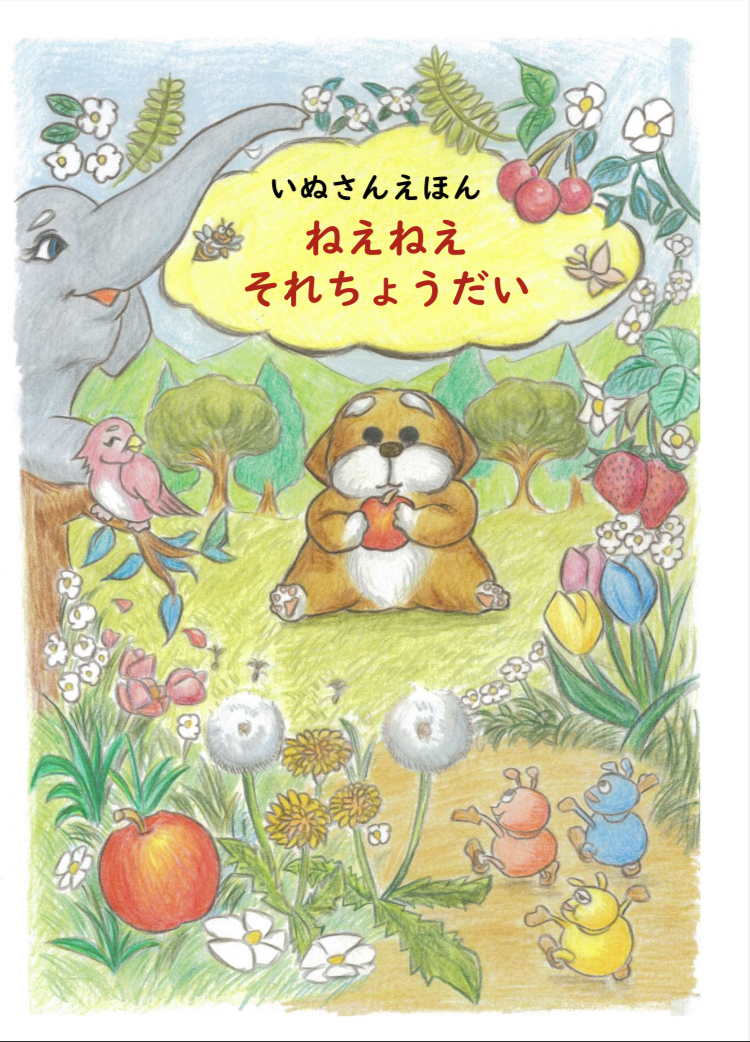

扉

絵本を開いた際、本文が始まる最初のページ。タイトルと絵、作者名などが入ります。

奥付

本文の最終ページ。タイトル、作者名に加えて、出版日、出版会社情報などが入ります。

センター位置や画面端を示す記号「トンボ」

原画は必ず「トンボ」と呼ばれる記号を記入するようにしましょう。鉛筆などで記載しておくと良いそうです。

トンボとは、絵本のページを正確に配置し、製本する際に使われる目印です。

センタートンボは、ページの中央部分(本の背に沿って折り目を付ける部分)を指します。

また、コーナートンボは、ページの隅に書く、製本用の線です。

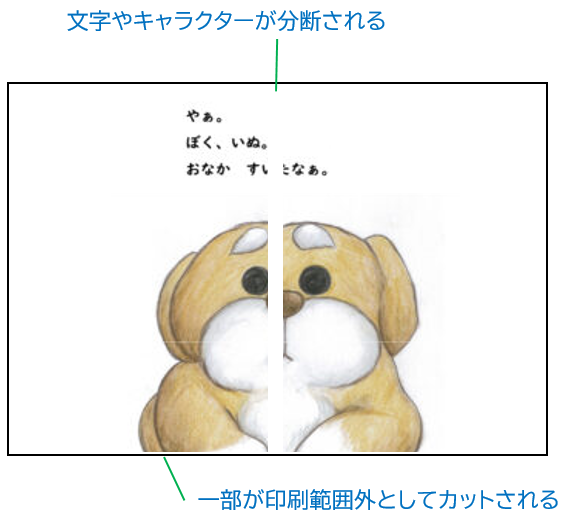

やや極端な例ですが、トンボを考慮せずに原画を自由に描くと、以下のような失敗が起きる可能性があります。

余白部分を調整する「塗り足し」

原画には、完成サイズ(仕上がり線)より3〜5ミリ外側に「塗り足し」が必要です。

この塗り足しとは、仕上がり時には印刷されない部分です。つまり、余分な領域です。ですが、絵本ページの端まで色を印刷したい場合には、この塗り足しが必ず必要となります。

なぜ、わざわざ余分な塗り足し領域が必要なのでしょうか。

印刷物は、大きな用紙に何ページ分かの絵や文字印刷され(大抵8ページ分)、その後断裁されて仕上がります。

この際、用紙は何百枚も重ねて断裁されるため、多少の断裁ずれが生じることがあるそうです。

そのため、断裁ずれによる製本ミスを無くすために、塗り足しが必要になります。

この断裁ずれによって引き起こされる困った現象が、以下です。

切れてほしくない部分が切れる

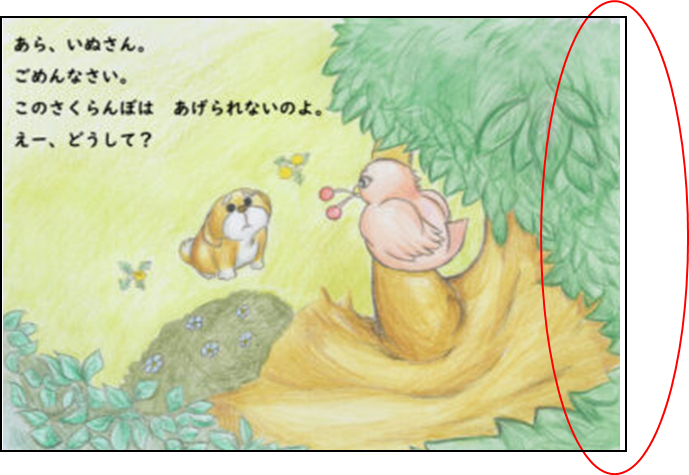

またしても極端な例ですが、端が切れてしまう事によって、以下のように文章や重要な絵の一部が見えなくなってしまう場合があります。

こうなると、絵本として本屋さんに並ぶのは難しそうですね…。

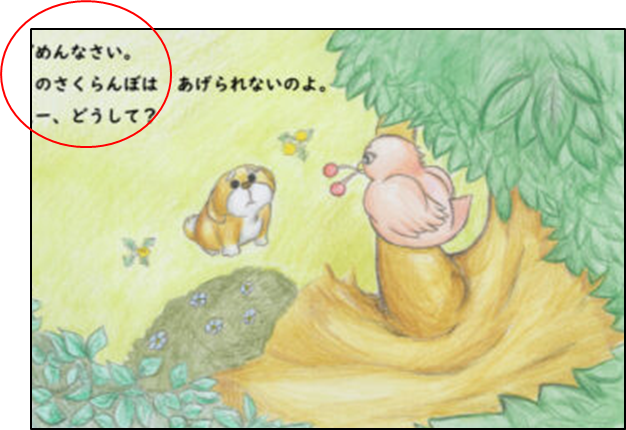

余分な白淵が印刷される

余分な余白が印刷されることもあります。以下の例では、赤丸部分に白い領域が余分に印刷されてしまっていますね。

塗り足し(余分に色や絵を塗っておく)があれば、断裁ずれが生じても、紙端に印刷されていない白い部分が出る事がなくなります。

表紙

表紙(表・裏)は、見開きページと違って、背表紙の幅を考慮したり、折り返しという両端の部分が発生したりと、特有の注意点があります。

背景に色を塗っている場合は、扉と奥付の原画サイズより、塗り足し幅をそれぞれ15ミリほど、大きく描く必要があります。

※背景が白い場合は、扉ページと同じサイズに描いておけば問題ありません。

横書き・左綴じの絵本の場合

※縦書き・右綴じの絵本は、表紙と裏表紙の位置が逆になります。

文字・文章

原画の文字が薄かったり、かすれていると、印刷時に文字が切れてしまいます。くっきり、はっきりとした太めの文字で書く必要があります。

ストーリー本文はパソコンで入力し、効果音などを手書きしている作品も良く見かけますね。

原画に直接、文字の下書きなどをしてはいけません。トレーシングぺーパーなどを原画の上に置いて、その上にパソコンで作った文字を切り貼りすると安全です(実際に文章を入れたい位置に配置する)。

必要なルールを先に知っておく

楽しい作業である原画制作(絵を描く事)を始める前に必要なルールを知ることは、絵本作家を目指す上で非常に重要です。

絵本は製本されるため、原画の配置やデザインには製本工程でのカットや折り目を考慮する必要があります。センタートンボやコーナートンボの設定、余白の確保など、製本に関連する要素を理解することで、最終的なレイアウトがスムーズに行われます。

この記事を読んで頂いて、ありがとうございました!

コメント